L’ambiance austère qui régnait à la cour de Versailles pendant les dernières années de vie de Louis XIV, n’a pas convenu à tous les courtisans. Beaucoup ont quitté le palais dont l’étiquette et le poids des protocoles ne leur étaient plus supportables.

Pour vivre hors de la cour, ces nobles font construire des hôtels particuliers dans Paris et des maisons de plaisance à la campagne avec plus de fantaisies dans la forme et dans la manière d’y habiter. Ces maisons portaient le doux nom de vide-bouteille ou maison aux champs.

Le bâtiment correspond à ce nouvel art de vivre et à un nouvel art de bâtir. Beaucoup d’ouvrages ont été édités à cette période pour guider les constructeurs et les propriétaires à faire les meilleurs choix. Tout avait changé, les mœurs, bien sûr et surtout l’habitabilité des lieux de vie.

Les ouvrages insistent sur la nécessité de faire appel à ce que l’on nommerait aujourd’hui un maître d’œuvre. Sa fonction consiste à construire le bâtiment comme un programme avec un parti général et le recrutement de collaborateurs et d’ouvriers qui doivent être particulièrement qualifiés pour répondre aux exigences du programme.

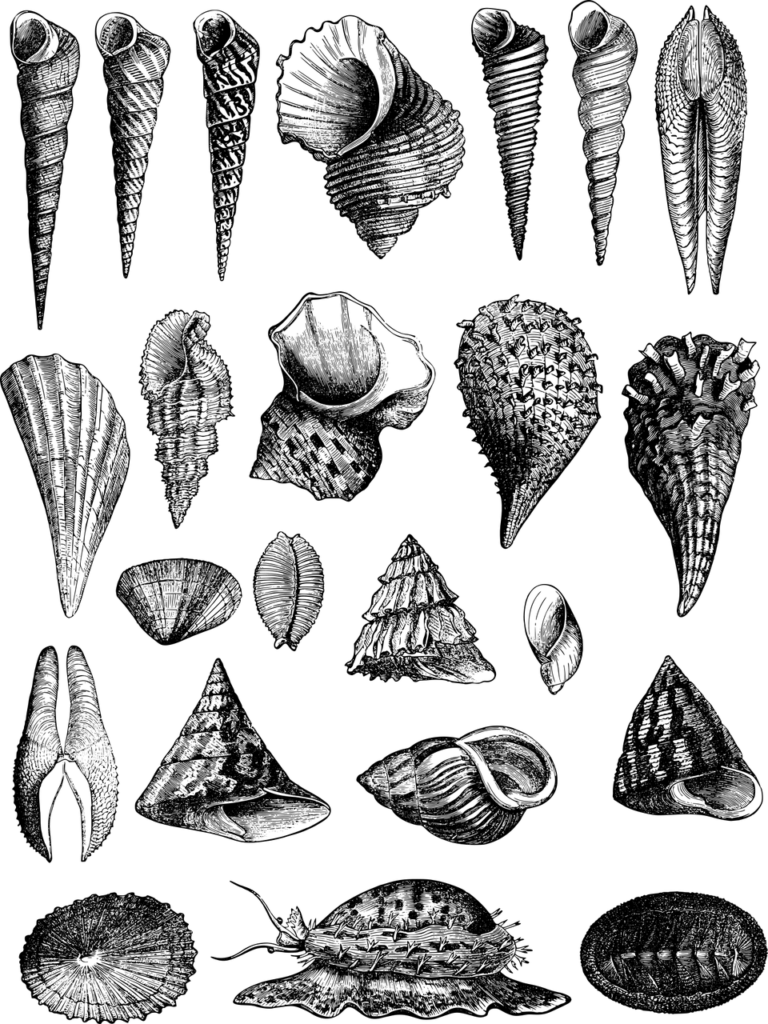

La rocaille, un décor de coquillages de feuilles d’acanthe

De façon très répandue, on remarque la lumière dans les nouveaux décors à la mode, la présence des jaunes, des blancs et des motifs de résilles qui soutiennent des sujets exotiques. Le style rocaille est une forme parfois très exubérante qui puise sa source dans une sorte d’assemblages de roches et de coquillages qui formaient de fausses grottes et ornaient les bassins et les fontaines dans les jardins de Versailles. La décoration intérieure développée sur le thème de la rocaille utilise à loisir le coquillage avec des contours totalement revisités.

Le programme des décors comporte des formes plus légères et des couleurs plus claires qu’au siècle précédent, les lignes sont des courbes moins heurtées.

L’ornement porte en lui la sociologie du lieu, de son propriétaire et des idéaux qui ont présidé à l’édification du bâtiment. Au XVIIIè siècle, les voyageurs, les explorateurs, les intellectuels, les femmes et les hommes de science ont un but commun : renseigner tout ce qui peut l’être. Cela va du dessin à l’article d’encyclopédie. Les décors englobent ce nouvel état d’esprit et ce nouveau rapport au monde. Les voyageurs au long cours ramènent dans leur bagage l’exotisme des « terres inconnues », des civilisations considérées comme singulières serviront pour illustrer des comportements des classes privilégiées. Les singeries en sont un parfait exemple. Les sujets sont souvent déployées grâces à des grotesques qui restent une valeur sûre et dont la légèreté correspond parfaitement à la nouvelle mode.

Coquillages et crustacés pour une rocaille du meilleur goût

La coquille et les coquillages en général sont extrêmement recherchés. On range et on classe des coquillages dans des tiroirs et on place des ornements de coquilles un peu partout dans les décors portés.

Concernant l’ornement, la coquille emporte donc la mise. Arrivée avec la Renaissance, on lui trouve une forme en harmonie, une beauté indiscutable. Adaptable, elle se répand pour apporter cette touche de modernité qui place le bâtiment dans un ensemble cohérent où l’ornement sert l’architecture et inversement.

Les lignes sont flexibles, elles ondulent mais leur lisibilité est impérative. Le décor de coquillage est souvent une inspiration très libre de la forme de l’animal marin. On lui prête souvent les attributs de la pieuvre qui s’enroule, se déroule et s’enroule encore autour des miroirs, des pieds de meubles, des encadrements de chinoiseries comme au château de Chantilly. Le décor peint de la Grande Singerie est très emblématique de ce que peut être un décor de rocaille. Les couleurs sont très claires, la résille est dorée. Les scènes représentent des singes qui imitent les humains dans leurs activités. Les panneaux peints sont encadrés par les rocailles ou le coquillage n’est pas toujours fidèle mais plutôt conforme aux enroulements et aux ondulations qui dynamisent tout le décor. C’est précieux et léger à la fois, le côté sérieux et emphatique est totalement évacué.

L’art de vivre dans ces nouveaux décors

La grande distribution

Jusqu’au XVIIè siècle, les organes de distributions sont les escaliers. Pour les escaliers en vis, la distribution est le plus souvent directe, pour les escaliers droits, il existe des paliers plus ou moins développés pour passer de la cage à la pièce de vie. Et les pièces sont dites en enfilade, parfois trois, quatre, cinq pièces se suivent et il faut passer par chacune pour atteindre la chambre qui nous intéresse. Au cours du Grand Siècle, les couloirs commencent à faire leur apparition. C’est-à-dire que dès le rez-de-chaussée, on entre dans un vestibule qui contient l’escalier. Puis il ouvre par une ou plusieurs portes sur les différentes pièces du rez-de-chaussée. La mise en place de vestibules, de couloirs, d’alcôves permet à un espace de se scinder en plusieurs zones, celles qui restent publiques ou communes et celles qui se dérobent à la vue de ceux qui n’ont pas à s’y trouver.

Au XVIIIè siècle, va se généraliser la distribution des pièces par un couloir. On reconnaît des fonctions différentes par pièce, une pour manger, une pour dormir, une pour recevoir, une pour travailler. Il s’opère un basculement des espaces publics/privés en faveur du privé qui fait la part belle à la famille et à l’intimité. Comme de nos jours, les espaces publics sont accessibles directement depuis l’entrée et les espaces les plus privés sont retranchés loin de la vue des visiteurs. La notion de confort s’entend par des pièces de vie plus petites et plus faciles à chauffer ainsi que la prise en compte d’un nouveau principe, l’intimité. D’une manière générale, les espaces se rétrécissent. Pour les bâtiments édifiés aux périodes précédentes, on cloisonne et plafonne à tout va. C’est à la mode, ça démultiplie les pièces de vie, ça les rend plus cosys et faciles à chauffer.

On ne reçoit plus dans sa chambre, on n’y mange plus non plus. On invente la salle à manger, on fixe la table qui n’est plus seulement faite de planches sur des tréteaux, les plateaux s’arrondissent pour plus de convivialité. On crée des lieux pour manger, dormir, discuter, se voir, se laver, passer d’un espace à un autre, travailler, jouer aux cartes, lire.

Louis XV ne pratique plus les repas comme le faisait Louis XIV. Il préfère passer ses soirées dans les pavillons avec ses amis. Ils sont peu, s’amusent beaucoup, boivent beaucoup aussi. Louis XV qui aime cuisiner prépare régulièrement les repas servis dans ces folies.

Et pour la noblesse, passer à table, revêt de moins en moins un statut solennel ; les mœurs tendent plutôt à voir ce moment comme celui pendant lequel se rassemble la famille pour se nourrir d’abord, et ensuite, vivre un moment d’intimité avec parfois des amis ou des membres de la famille.

Intimité

Pendant le Grand siècle, le roi était un personnage public de tout moment, ou presque. S’appartenir à soi n’avait aucun sens. Dès lors qu’on était venu sur terre, on appartenait à Dieu en premier lieu, puis à tous ensuite. Par la charge, le travail à accomplir, le dessein qui était le nôtre, on ne pouvait pas s’échapper de son monde et encore moins de la présence physique de tous ceux qui le composaient. L’intimité n’y avait ni de sens ni de valeur.

L’arrivée du boudoir et du cabinet sont très révélateurs de cette révolution. Ce ne sont ni une chambre à coucher, ni seulement un salon. En fait il s’agit d’un espace de détente, de retrait, où seuls les plus intimes peuvent pénétrer ; et cette nuance prend un certain sens dans une société ou le libertinage est, pour certains, élevé en art de vivre. D’ailleurs le boudoir, symbole de l’intimité, porte jusque dans son nom cette notion d’intimité puisqu’au sens figuré bouder signifie que l’on se met à l’écart.

La peinture de genre s’empare de scènes de la vie quotidienne justement illustrer la vie intimes des bourgeois et de la noblesse. Bien qu’idéalisée, elle montre avant tout ce que sont les inspirations du moment à propos de l’intimité. Dans sa peinture Le Verrou, Fragonard, au-delà d’une probable scène de libertinage, explique que l’acte sexuel est un des moments les plus intimes parmi les intimes au point qu’il ne faut laisser entrer personne, on en interdit l’entrée.

L’intimité comporte deux mouvements, celui de rejeter à l’extérieur certains et d’accepter à l’intérieur d’autres. Par exemple, les odeurs de l’autre ne sont plus tolérées comme avant. On tente aussi de nettoyer mieux son environnement pour moins subir les conséquences de la proximité voire de la promiscuité. Les médecins recommandent enfin d’utiliser de l’eau pour chasser les miasmes.

Au cours de ce siècle, les individus des classes privilégiées changent de paradigme dans leurs rapports avec leurs congénères. On met en place une graduation dans ce qui peut être montré et ce qui reste dans le domaine privé. Mais pour cela, il faut avoir de l’espace et tous n’en ont pas. Dans ne nouveau rapport à l’autre il y a autant de nuances que la disposition matériel le permet. Et quand bien même, on aurait le volume pour s’étaler dans son logis, l’architecture rurale nous montre qu’il n’en ait rien.

Pour aller plus loin

- Comment vivait-on au XVIIIè siècle ? lire ici

- L’art de vivre au XVIIIè siècle : lire ici

- À la recherche des prémices d’une culture de l’intime : lire ici

- L’amour au Siècle des Lumières : lire ici

- La vie matérielle de la noblesse entre le « Grand Siècle » et le siècle des Lumières : Une lecture des différenciations sociales au sein du second ordre : lire ici

Ces siècles de modernité vont sans cesse jeter un discrédit sur les savoirs de la tradition orale en suivant deux chemins. L’un pour dire qu’un savoir détenu par la seule tradition orale, et qui n’est pas couché dans un livre, est par définition non savante. L’autre pour établir un lien entre l’incapacité cérébrale de la femme et son inaptitude pour ce domaine de connaissance.

Ces siècles de modernité vont sans cesse jeter un discrédit sur les savoirs de la tradition orale en suivant deux chemins. L’un pour dire qu’un savoir détenu par la seule tradition orale, et qui n’est pas couché dans un livre, est par définition non savante. L’autre pour établir un lien entre l’incapacité cérébrale de la femme et son inaptitude pour ce domaine de connaissance.

Réponses des femmes face à la construction du monopole masculin d’expertise sur le végétal au XVIII

Réponses des femmes face à la construction du monopole masculin d’expertise sur le végétal au XVIII